Che cos'è la permacultura, in cosa consiste e quali sono i principi che la caratterizzano? Una breve guida a un modo di coltivare che è anche una filososfia di vita

@123rf.com

Indice

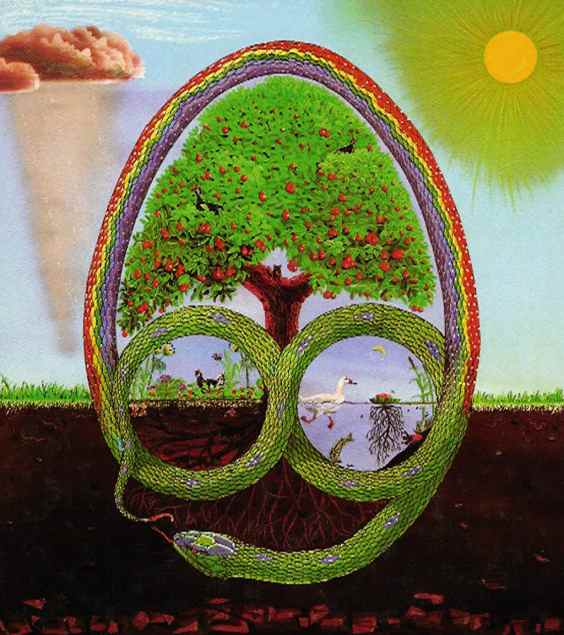

Che cos’è la permacultura

Permacultura, che cos’è? La permacultura è una filosofia di design e un approccio all’agricoltura che mira a creare sistemi sostenibili e resilienti. Ma cosa significa esattamente? E come può essere applicata?

Nel 1944, Karl Polanyi, economista e studioso del processo di creazione del sistema economico moderno scriveva “con l’avvento della società industriale, l’uomo si è scorrelato dai cicli naturali, perché ha iniziato a correre troppo velocemente”. Settant’anni dopo, altri ricercatori definiscono la nostra epoca “l’età del riconoscimento dei limiti”. Abbiamo vissuto l’estasi della velocità, ma oggi ci ritroviamo con una multa sul cruscotto. È la stessa natura, colei che abbiamo voluto sfidare, ad avercela messa.

I modelli produttivi intensivi applicati all’agricoltura sono stati i primi a imporre tempi e modalità veloci. E oggi, proprio al mondo agricolo si applica il più vasto panorama di alternative produttive sostenibili. La permacultura è una di queste.

Storia della Permacultura

La permacultura è stata concepita negli anni ’70 da due australiani: Bill Mollison e David Holmgren. Mentre erano preoccupati per la crescente degrado ambientale e la non sostenibilità dell’agricoltura industriale, questi due ricercatori hanno ideato un sistema basato sull’osservazione e l’imitazione dei modelli e delle relazioni presenti in natura.

Il termine venne coniato nel 1978 proprio dall’australiano Bill Mollison. Anche se sarebbe più corretto dare il diritto d’autore alla natura, poiché permacultura non è altro che una contrazione del concetto di “agricoltura permanente”, quella che la natura, da sola, regola da secoli. Secondo il Permacolture Institute, grazie a questo metodo è possibile progettare, creare, gestire “ecosistemi molto produttivi e ricchi di biodiversità”. Vera e propria manna per una terra esausta e satura.

I principi della permacultura

La permacultura si basa su tre principi etici e dodici principi di design:

Principi Etici

- Cura della Terra: proteggere e rigenerare risorse naturali.

- Cura delle Persone: soddisfare i bisogni fondamentali di ogni individuo promuovendo la comunità.

- Condivisione Equa: limitare consumi e popolazione, e redistribuire l’eccedenza.

Principi di Design:

- Osservare e interagire: “Osservando con attenzione possiamo adattarci meglio e agire in modo appropriato.”

- Cattura e immagazzina energia: “Raccogliere risorse quando sono abbondanti e metterle da parte per periodi di carenza.”

- Ottieni una resa: “Assicurati che stai ottenendo risultati veramente utili dal lavoro che hai fatto.”

- Applica l’autoregolazione e accetta i feedback: “Ciò implica riconoscere che sistemi bene progettati possono autoregolarsi e correggere la propria evoluzione.”

- Usa e valorizza i servizi e le risorse rinnovabili: “Fai il miglior uso possibile delle risorse naturali disponibili.”

- Non produrre rifiuti: “Valuta e ottimizza l’uso di risorse in entrata e in uscita, trasformando ciò che viene spesso considerato come rifiuto in una risorsa.”

- Progetta dal modello ai dettagli: “Passare da una visione generale a una specifica applicazione.”

- Integra piuttosto che segregare: “Mettere le cose nel posto giusto: pianta e animali lavorano insieme.”

- Usa soluzioni piccole e lente: “Sistemi piccoli e lenti sono più facili da mantenere che quelli grandi, rendendo una migliore resa delle risorse disponibili.”

- Usa e valorizza la diversità: “La diversità riduce la vulnerabilità a una varietà di minacce e sfrutta l’unicità dell’ambiente in cui si trova.”

- Usa i margini e valorizza gli elementi marginali: “Il punto in cui due ecosistemi diversi si incontrano è dove c’è la maggior parte degli eventi produttivi.”

- Rispondi creativamente ai cambiamenti: “Possiamo avere un ruolo positivo nel prepararci al cambiamento e nel gestirlo.”

Questi principi, tra gli altri, sono alla base della progettazione in permacultura, guidando le decisioni in modo da creare sistemi olistici e sostenibili.

In cosa consiste la permacultura?

Il primo passo che la permacultura richiede è l’osservazione. Niente di più difficile. Siamo in grado di guardare con attenzione alle migliaia di relazioni quasi impercettibili che si scatenano all’interno di un bosco, di un orto, di un giardino? Come dialogano uccelli, insetti, vermi, acari, funghi e batteri? La risposta è tutta contenuta lì.

La permacultura non fa altro che valorizzare le qualità intrinseche di piante e animali, unite alle caratteristiche dell’ambiente e alle peculiarità delle infrastrutture al fine di “sostenere” la vita, utilizzando poca superficie e alterando il meno possibile l’ecosistema. Una pratica che, se guardata da un punto di vista meno rurale, potrebbe investire tutti gli ambiti della vita sociale, economica, politica, educativa.

In Italia esistono numerose realtà che svolgono attività di divulgazione a favore di questa pratica. L’Accademia della Permacultura o l’Istituto Italiano di Permacultura sono solo un paio: organizzano corsi, workshop, incontri di approfondimento o di formazione. È facile trovare anche fattorie e agriturismo in cui si svolgono appuntamenti simili come la Cascina Santa Brera a sud di Milano. E non a soli contadini ci si rivolge. La declinazione urbana della permacultura consente di ottenere risultati altrettanto efficienti e sostenibili.

In Introduzione alla Permacultura (Terra Nuova Edizioni, 2007), il libro che ha fatto conoscere la Permacultura al mondo si alternano numerosi esempi concreti, applicazioni e suggerimenti pratici messi a punto dagli stessi autori e comprovati da lunghe e approfondite osservazioni sul campo. I principi alla base di tutto sono pochi e facili:

- l’utilizzo della diversità (e non la sua produzione, che rappresenta un significativo cambio di paradigma),

- l’utilizzo delle risorse che si trovano in loco (biodegradabili e riciclabili),

- l’utilizzo di energie rinnovabili.

Applicazioni concrete della permacultura

Proponiamo brevemente alcune delle più note applicazioni nell’ambito della coltivazione e del giardinaggio.

L’orto sinergico

L’orto sinergico è un metodo di coltivazione che prevede il rispetto della struttura fisica e biologica del terreno e si basa sulla “non lavorazione” della terra. In opposizione al sistema dell’aratura che dissesta il terreno, l’orto sinergico prevede la costruzione di bancali di terra autonoma, alti circa 40 cm e larghi almeno 120, inseriti dentro solchi realizzati nella terra. I bancali vengono ricoperti da paglia e da una forma di pacciamatura naturale che permette di trattenere l’acqua nel terreno, far proliferare meno le erbe infestanti (la cui crescita viene così gestita a secondo del periodo dell’anno) e favorire quegli organismi utili a proteggere le piante dal gelo e dalle intemperie.

Al momento del germogliamento, la pacciamatura viene aperta per lasciar respirare la pianta. Nel frattempo la paglia si decompone e va ad arricchire il terreno, mentre in superficie si aggiungono altri strati che a loro volta compensano quelli che vanno a fare da fertilizzante naturale.

A differenza delle usuali coltivazioni agricole industriali, in un orto sinergico le piante perenni convivono con quelle stagionali e la stessa verdura è presente contemporaneamente a diversi stadi (persino decomposta).

Irrigazione a goccia

Se il cielo ci manda la pioggia, perché invadere gli orti con acqua a flutti che inondano la terra? La permacultura non fa altro che emulare ciò che il ciclo dell’acqua fa da sempre. Per farlo a volte basta distribuire all’interno, o ai lati, della pacciamatura un tubo di gomma forata dalla quale far fuoriuscire gocce d’acqua prese da un canale vicino, dal pozzo, o da una fossa di acqua piovana.

La coltura promiscua

Era una pratica che i nostri avi praticavano abitualmente dovendo far fruttare molto in poco spazio. Lungo i filari di vigne, oggi distribuite su geometrie aritmetiche, si alternavano olmi e aceri campestri utili per la legna o per il foraggio. In mezzo si trovavano appezzamenti di legumi e ortaggi e al momento della raccolta una parte veniva sempre lasciata sul terreno come forma di concimazione naturale. Nelle zone collinari più difficili da arare questo metodo consentiva un basso disturbo del suolo e al contempo un’elevata conservazione della compattezza del terreno. Trattori e meccanizzazione dell’agricoltura hanno imposto i pieni e i vuoti dei campi a sfavore di forme promiscue.

La permacultura rivaluta la coesistenza di diversità: piante e animali producono naturalmente interazioni riflessive e sinergie che da sole consentono di ridurre la dipendenza da strumenti tecnologici ed energie non rinnovabili.

Altre applicazioni della permacultura

Un paio di esempi sono già utili per capire ciò su cui si fonda la Permacultura. Si tratta di modi di (non)agire sulla natura che appaiono quasi paradossali rispetto al vulgus sul quale la pratica agricola contemporanea si è formata. Per questo appaiono faticosi, lunghi e difficili.

Il fascino della metodologia però sta soprattutto nella sua vasta applicazione alle esigenze di cambiamento del mondo reale: indipendenza dal petrolio, alimentazione, recupero del rapporto tra uomo e natura, recupero delle aree degradate…

È per questi aspetti universali che la permacultura ha assunto significati più ampi di quelli strettamente agricoli e movimenti come quello della Transizione ne hanno preso in prestito le osservazioni traducendole in principi di cambiamento verso un sistema sociale fondato sulla complessità, invece che sul conflitto.

- L’osservazione dunque non è altro che l’anticamera della consapevolezza, fattore che ci rende meno soggetti alle manipolazioni dell’informazione.

- La previsione degli effetti delle nostre azioni non significa soltanto costruire in vista della durabilità, ma anche agire in modo da invadere meno lo spazio o causare meno fragilità al sistema.

- Non sprecare risorse non è solo un monito contadino, ma anche un insegnamento di parsimonia economica applicabile a ogni aspetto del quotidiano.

- Il multitasking non è una facoltà che appartiene solo all’uomo contemporaneo, ma una qualità intrinseca della natura che della multifunzionalità fa un elemento di sopravvivenza: affinché un elemento possa svolgere più funzioni o un altro elemento ne possa sostituire l’impiego se il primo viene a mancare.

- L’errore fa parte del processo e non deve essere esternalizzato. Come è bene anche considerare le marginalità e i confini, fisici e psicologici della nostra produzione/percezione per dare opportunità a ciascuna parte di esprimere il meglio rispetto alla propria posizione.

Una tavola di regole che ci appartengono molto più di quanto l’industria (vs la natura) non abbia contribuito a farci credere.